ভবিষ্যতের অশনি সঙ্কেত

দেখতে পান কাজুও ইশিগুরো

জাইলস হারভি

নিউ ইয়র্ক টাইমস

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১

অনুবাদ আশফাক স্বপন

Kazuo Ishiguro

Sees What the Future Is Doing to Us

By Giles Harvey

New York Times

Magazine | Feb. 23, 2021

(একেবারে নীচে মূল

ইংরেজি লেখার লিঙ্ক ও ইশিগুরোর একটি সাক্ষাৎকারের লিঙ্ক রয়েছে।)

১৯৮৩ সালের এক মোলায়ম,

মিষ্টি শীতের শনিবার। লন্ডনের কেন্দ্রে আড়াই

লক্ষ মানুষ একত্র হয়েছে। দুই পরাশক্তির মধ্যে

তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান আশঙ্কা তাঁদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করেছে। এই মিছিলে সামিল ছিলেন কাজুও ইশিগুরো নামে এক তরুণ

লেখক। সবেমাত্র তার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত

হয়েছে। ইশিগুরোর মা ১৯৪৫ সালে নাগাসাকিতে পারমাণবিক

বোমাবর্ষণে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন। সেজন্য

ইশিগুরোর কাছে এদিন মিছিলে উপস্থিতি অনেকটা ব্যক্তিগত দায়িত্ব মনে হয়েছে। সমমনা বন্ধুদের সাথে তিনিও জোরকণ্ঠে দাবি করছিলেন

পাশ্চাত্য যেন তার পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার পরিত্যাগ করে। এদের সবার আশা এর ফলে পূর্বের কমিউনিস্ট পরাশক্তিও

একই সিদ্ধান্ত নেবে। বিগ বেন থেকে হাইড পার্কের

দিকে হাতে পোস্টার নিয়ে, ব্যানার দুলিয়ে যখন মিছিল এগুতে লাগল, তখন কী যেন একটা আনন্দশিহরণ

জনতার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হলো। এই প্রতিবাদ

মিছিলের সাথে তাল মিলিয়ে সারা ইউরোপে নানা জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল হচ্ছে, ক্ষণিকের জন্য

মনে হলো পরিবর্তন সম্ভব। ইশিগুরোর দৃষ্টিতে

এরকম ভাবনায় সমস্যা একটাই। ওর ভয় হলো পুরো

ব্যাপারটাই না মস্ত বড় একটা ভুল হয়ে যায়!

এমনিতে ধারণা হিসেবে

একপক্ষীয় নিরস্ত্রীকরণ চমৎকার। কিন্তু বাস্তব

ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হতে পারে, এবং তার ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে। ইউরোপ

পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত হলে হয়ত ক্রেমলিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের মাতব্বরদের প্রতিক্রিয়া

প্রতিবাদীদের আশানুরূপ হতে পারে, কিন্তু আরো বিশ্রীরকমের প্রতিক্রিয়া কল্পনা করতে ইশিগুরোর

খুব কষ্ট হলো না। ইশিগুরো মিছিলকারীদের সদুদ্দেশ

স্বীকার করেন, কিন্তু তার যেটা শঙ্কা, সেটা হলো গণজমায়েতের আবেগের মায়াবী হাতছানিতে

না আবার যুক্তিবিচার লোপ পায়। তার বাপ-দাদারা

ফ্যাসিবাদের উত্থান ও পতন প্রত্যক্ষ করেছেন, ছেলেবেলায় তিনি মত্ত জনতার ভয়ঙ্কর ক্ষমতার

কথা শুনে শুনে বড় হয়েছেন। ১৯৩০ দশকের জাপান

থেকে ১৯৮০ সালের বিলেত অনেক অনেক দূর্, তবুও দুই পরিস্থিতির মিলগুলোও তিনি লক্ষ করলেন

– সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীপ্রীতি, পরিস্থিতির সুক্ষ্ম বাঁক হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে ধৈর্যের

অভাব, দলীয় পক্ষপাতের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের জন্য সাধারণ মানুষের ওপর চাপ। নম্রস্বভাব, চিন্তায় ধীরস্থির ইশিগুরো নিজে এই

চাপ গভীরভাবে অনুভব করেন। জীবনের শেষ প্রান্তে

এসে তার যেন এমন উপলব্ধি না হয় যে তিনি একটি হঠকারী আন্দোলনের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ

করেছিলেন।

এই সব দুশ্চিন্তা

ঐ সময়ে রচিত একটি উপন্যাসে খানিকটা প্রকাশলাভের সুযোগ পায়। উপন্যাসের

নাম An Artist of the Floating World (ভাসমান জগতের এক শিল্পী)। উপন্যাসের সূত্রধর মাসুজি ওনো এমন এক লোক যিনি একটি

বিভ্রান্ত আন্দোলনকে সমর্থন করছেন কি না নিজেকে এই গুরুতর প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতে বড্ড

দেরি করে ফেলেন। ১৯৪০ দশকের শেষের দিকের এক

বৃদ্ধ চিত্রশিল্পী ওনো। আজ তার চিন্তার আমূল

পরিবর্তন ঘটেছে, তিনি বিবেকের দংশন অনুভব করছেন।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের প্রশংসায় তার সুবিশাল শিল্পকর্ম এক সময়ে তার জন্য সুনাম

আর সম্মান বয়ে এনেছে; আজ যুদ্ধোত্তর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের যুগে সেটা গ্লানির কালিমায়

লিপ্ত। নিজের জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি

তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চান। মনোজগতের অবদমনকে নিৎশে (Nietzshe) একবার এইভাবে

বর্ণনা করেছিলেন – ‘স্মৃতি বলে, আমি করেছি; আত্মাভিমান বলে, আমার পক্ষে কখনো এমন কাজ

সম্ভব নয়। অবশেষে স্মৃতি হার মানে। ’ ইশিগুরোর

উপন্যাসে বাঙ্ময় আড়ষ্টতার পর্দার আড়ালে আত্মাভিমান আর স্মৃতির টানাপোড়েন চলতে থাকে।

বহু জিনিস, যা ওনো সযতনে নিজের কাছে গোপন করেছিল,

সেই সব জিনিস ওনো আবিষ্কার করে।

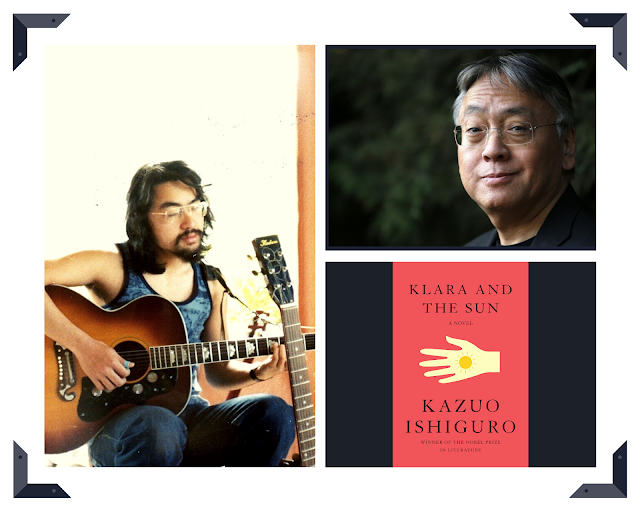

তারুণ্যে ইশিগুরো

যেই হতমান স্তাবক চিত্রশিলীর কল্পনা করেছেন, আজ ৬৬ বছর বয়সে তিনি সেই চিত্রশিল্পীর

বয়সের কাছাকাছি উপস্থিত। জীবনে মস্তবড় ভুল করে থাকতে পারেন বলে যে আশঙ্কা

করে এসেছেন, শেষ পর্যন্ত সেটা সত্যি হয়নি – এই কথাটা ইশিগুরোর বেলায় ভীষণ রকমের সত্যি। গত ৪০ বছর ধরে এই বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন

এই লেখক, লেখালেখিতে যার সংযম এক সুনিপুণ শৈল্পিক প্রতিভা। তিনি ২০১৭

সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। একজন

লেখকের অস্তিত্বের যাথার্থ্যের প্রমাণ হিসেবে এর সমতুল আর কিছু আছে কি? পুরষ্কার ঘোষণার

সময় সুইডিশ একাডেমি ঘোষণা করে তিনি তাঁর ‘গভীর আবেগতাড়িত উপন্যাসগুলোতে পৃথিবীর সাথে

সংযোগের যে মায়াবী ছলনায় আমরা আবিষ্ট, তার আড়ালে যে বিশাল ফাঁক রয়েছে সেটা আবিষ্কার

করেছেন। ’

An Artist উপন্যাসে

ওনো, অথবা Remains of the Day (দিনের অবশেষ) উপন্যাসের কাহিনির সূত্রধর বাটলার বা বাড়ির

পেয়াদা স্টিভেন্স – এই উপন্যাসটি ১৯৮৯ সালে বুকার পুরস্কার লাভ করে – এরা দুজনেই নিজেদের

কাছে প্রায় অপরিচিত। অবশেষ শেষ বয়সে এসে স্টিভেন্স

উপলব্ধি করে সে নিজের জীবনের সর্বনাশ করেছে – যেই নারীকে সে ভালোবাসে তাকে দূরে সরিয়ে

দিয়েছে, আর দুটি বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় তার জীবনের সেরা বছরগুলো যার সেবায় নষ্ট

করেছে – সেই মনিব নাৎসিদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

স্টকহোম থেকে ফোন

আসার বহুপূর্ব থেকেই ইশিগুরোর পুরস্কারের ডালি ভরে গিয়েছে, কিন্তু খ্যাতি কখনো তাকে

জিজ্ঞাসা থেকে নিরস্ত করতে পারিনি। সেই ১৯৮৩

সালে মিছিলে যেই সব প্রশ্ন তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছিল – আচ্ছা, আমার সিদ্ধান্ত যদি অশুদ্ধ

হয়? আমি যদি ভয়াবহ একটি ভুল করে থাকি? ২০১৭ সালের ৭ ডিসেম্বর তার নোবেল বক্তৃতা শোনার

যদি সমাগত সুধীমণ্ডলীর কাছে তিনি স্বীকার করেন যে তিনি আজকাল ভাবতে শুরু করেছেন তার

কাহিনির ভিত্তিমূল বালির প্রাসাদের মতো ভঙ্গুর নয় তো? স্বর্ণালী বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন – ‘সম্প্রতি

আমার উপলব্ধি ঘটেছে যে বহু বছর ধরে আমি একটি বদ্ধ কোটরে বাস করছি। আমি উপলব্ধি করছি, যে আমার জগৎটা – উদারমনস্ক, তীর্যক

দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষে পরিপূর্ণ একটা সভ্য, চিত্তাকর্ষক স্থান – সেটা যেমনটা কল্পনা

করেছিলাম তার চাইতে আয়তনে অনেক বেশি ছোট। ’ বিলেতে ব্রেক্সিট বা মার্কিন দেশে ডোনাল্ড

ট্রাম্পের উত্থান যে চীৎকৃত অসন্তোষকে উন্মোচিত করে, তার ফলে তিনি একটি উদ্বেগজনক বাস্তবতাকে

মেনে নিতে বাধ্য হন। ‘সেই ছেলেবেলা থেকে উদার

মানবতাবাদী মূল্যবোধের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি অবধারিত বলে ধরে নিয়েছিলাম,’ ইশিগুরো বলেন। ‘আজ মনে হচ্ছে সেটা মরীচিকা। ’

নোবেল পুরস্কার অনুষ্ঠানের

অভিভাষণে ইশিগুরোর বক্তব্য যেখানে শেষ হয়েছিল, সেখান থেকেই যেন আলোচনার সূত্র ধরে ইশিগুরো

তার নতুন উপন্যাস Klara and the Sun (ক্লারা ও সূর্য) লিখেছেন। এটি নোবেল বিজয়ের পর তার প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসের

পটভূমি নিকট ভবিষ্যতের আমেরিকা। সেখানে বর্তমানের

সামাজিক বিভাজন যেন আরো বেড়েছে, আর উদার মানবতাবাদী মূল্যবোধ যেন পিছু হটতে হটতে বিদায়

নেবার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। বিশ্বের পানে

আমাদের দৃষ্টি দেবার মাধ্যমটি একজন মানুষ নয় – এটি একটি যন্ত্রচালিত রোবোট। যেটা বর্তমান

পরিস্থিতির সূচক হিসেবে যত্থার্থ। সেই রোবোট আবার নির্মিত ধীশক্তি বা artificial

intelligence-এ চলে। এই রোবোটের নাম ক্লারা। তার জন্য কি মনুষ্য পদবাচ্য সর্বনাম প্রয়োগ করা

উচিত? এই সর্বনাম বাছাইয়ে্র মধ্যে ইশিগুরোর গল্পের নৈতিক দায়িত্ব নিহিত। মানুষের

আত্মোপলব্ধিতে যে মাত্রাগত বদল ঘটেছে, সেটা কিছু জরুরি অথচ অবহেলিত প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এই বইটি সেই সব প্রশ্নের মোকাবেলা করে। সত্যি যদি একদিন একটি যন্ত্রের ভেতর চেতনাকে পুরোপুরি

সঞ্চারিত করা যায়, তাহলে কি ব্যক্তি মানুষের অপরিমোচনীয় মৌলিকত্ব কথাটা অর্থহীন হয়ে

যায়? নাকি আমাদের নিজেদের অনন্যতা সম্বন্ধ ধারণাও

পুরনো জমানার ট্রান্সিস্টর রেডিওর মতো বিলুপ্ত হয়ে যাবে?

গল্পে তাঁর সূত্রধররা

আড়ষ্ট, কিন্তু ইশিগুরো নিজে আত্মবিনয়ী, তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। তার নিজের গুণ এবং তার সুযোগ্য প্রয়োগ নিয়ে তিনি

নিশ্চিত। সম্প্রতি আমায় বললেন, ‘আমি চিত্রনাট্য

না লিখলে ছবিটা বোধ হয় বেশ ভালো হতো। ’ কথা হচ্ছিল The White Countess (2005) ছবি নিয়ে। ছবিটির জন্য ইশিগুরো দল বেঁধেছিলেন জেমস আইভরি

ও ইসমাইল মারচেন্ট-এর সাথে। ছবিটা একেবারেই

সুবিধা করতে পারেনি। (মার্চেন্ট ও আইভরির

প্রস্তুত ইশিগুরোর Remains of the Day-এর চলচ্চিত্ররূপ

আরো সফল। ১৯৯৪ সালের অস্কারের জন্য ছবিটি মনোনয়ন

লাভ করে। হয়তো চারিদিকে সবাই প্রতিভার কথা

বললে বিনয়ী হওয়া আরেকটু সহজ হয়ে যায়। ফি বছর

একটা করে পুরষ্কার তার বরাদ্দ। তারপরও মনে

হয় ইশিগুরোর স্বভাবে কী একটা ব্যাপার আছে – এক ধরনের পরিহাসতরল স্বাচ্ছন্দ্য, তাতে

মনে হয় যে কোন পরিস্থিতিতেই তিনি এখন যেমন, তেমনই হতেন। তাঁর বহুদিনের বন্ধু ও এককালের সম্পাদক রবার্ট

ক্রাম বলেন, ‘ইশিগুরো নিজেকে নিয়ে অত্যন্ত সুস্থিত। তার মধ্যে কোন অন্ধকারের ভাবনা নেই। বা যদি থাকে, আমার চোখে পড়েনি। ’

মানুষটি যেমন, লেখেনও

সেইভাবে। ইশিগুরোর বাক্যবন্ধে যেন কোন কিছু প্রমাণের প্রয়োজন

নেই। তার অন্যান্য কিছ সমসাময়িক লেখক – যেমন

ধরুন মার্টিন এমিস বা সালমান রুশদী – মাঝে মাঝে এদের উপন্যাসকে মনে হয় যেন প্রতিভা

প্রকাশের বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ঝলমলে ঝকঝকে গদ্যে পাঠক প্রতিভার বিস্ফোরণ

প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু সামগ্রিক নান্দনিক বিচারে কাজটা ততটা উৎরোয় না। ইশিগুরোর চলেন উলটো পথে – তাঁর গদ্যরীতির স্বভাব

নিজেকে আড়াল করা। প্রথম দৃষ্টিতে তার বই সাধারণ

মনে হতে পারে। Remains of the Day উপন্যাসের

প্রথম বাক্য এমন কিছু আহামরি নয় - ‘বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছি একটা অভিযানে বের হবো। যত দিন যাচ্ছে, তার সম্ভাবনা বাড়ছে। ’ যে কথা অনুচ্চারিত

রয়ে যায় কাহিনি বলার মুন্সিয়ানা তার মধ্যে।

যেমন স্টিভেন্স আবেগঘন প্রেমের উপন্যাসের

পছন্দ করে। সেজন্য সে যুক্তি দেখায়, যে এই

উপন্যাস পাঠ ‘ইংরেজি ভাষার ওপর দখল রক্ষণ ও বৃদ্ধির একটি উত্তম উপায়। ’ ঐসব উপন্যাস

পাঠে যে এক অতৃপ্তিজর্জরিত মধ্যবয়স্ক অবিবাহিত পুরুষ কল্পনায় খানিকটা ইচ্ছাপূরণের আত্মপ্রসাদের

সুযোগ লাভ করেন, সেই কথাটা কিন্তু আমাদের বুঝে নিতে হয়। সাধে কি আর ইশিগুরো বলেছেন যে ঔপন্যাসিকদের মধ্যে

তার ওপর সবচাইতে বেশি প্রভাব শার্লট ব্রন্ট-এর

(Charlotte Bronte)? Jane Eyre (জেন

এয়ার) উপন্যাস থেকে ইশিগুরো শিখেছেন কী করে এমনভাবে লিখতে হয় যাতে মূল চরিত্রের বরাতে

যখন কাহিনি বলা হয়, তখন সে নিজের অনুভূতি লুকালেও সেটা পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। কয়েক বছর আগে আবার উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে বার বার

একেকটা পরিচ্ছেদ পড়ে চমকে উঠেছেন ইশিগুরো, আর ভেবেছেন – ‘আরে, আমি তো এখান থেকে পুরোটাই

টুকে নিয়েছি!’

ইশিগুরোর সাম্প্রতিকতম

উপন্যাসে এই ঋদ্ধ আত্মসাৎ-এর পরম্পরা চালু রয়েছে। উপন্যাসে ক্লারা একজন AF (Artificial Friend বা কৃত্রিম

বন্ধু)। সে এক ধরনের যান্ত্রিক কর্মচারী যে

গার্হস্থ্য দেখাশোনায় পারদর্শিনী (আপাতত আমরা ধরে নিচ্ছি এই যন্ত্রটি মহিলা)। ক্লারা কাজ খুঁজছে। আমরা প্রথম তার দেখা পাই একটি দোকানের জানালার এক

পাশে। সে মরিয়া হয়ে কোন সম্ভাব্য মালিকের দৃষ্টি

আকর্ষণের চেষ্টা করছে। তার অপেক্ষার সময়টি রাস্তাঘাটের চলমান জীবনের টুকিটাকি

দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। বইটির শুরুর

দিকে পাঠের একটা আনন্দ এই যে আমরা দেখতে পাই কি করে ক্লারার কৃত্রিম সচেতনতা আমাদের

পাঠের সাথে সাথে আস্তে আস্তে বিস্তার লাভ করে।

প্রথম প্রথম সে স্থান, রঙ, আলো-এই সব

জিনিস মোকাবেলা করতে শেখে। (AF সৌরশক্তিতে

চলে। ) কিন্তু খুব শিগগির সে আরো জটিল বাস্তবতা

বুঝতে শেখে – যেমন যেই সমাজের সে সাক্ষী এবং আবার সেই সমাজেরই সৃষ্টি, সেই সমাজ যে

কঠোর শ্রেণিবিভাজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই ব্যবস্থাকে সে চিনতে, বুঝতে শেখে।

উদারপন্থী গণতন্ত্র

সম্বন্ধে ইশিগুরো বলেন – ‘আমার সচেতন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত বর্তমানেই এর অবস্থা

সবচাইতে নাজুক মনে হয়। ’ উত্তর লন্ডনের গোল্ডার্স গ্রিন-এ নিজের বাড়ি থেকে

আমার সাথে Zoom-এ কথা বলছিলেন। আমি যেখান থেকে

বসে কথা বলছিলাম, অর্থাৎ লস এঞ্জেলেস, সেখানেও উদারপন্থী গণতন্ত্রের অবস্থা খুব মজবুত

মনে হচ্ছিল না। সময়টা মধ্য নভেম্বর, দু’সপ্তাহ

হলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পার হয়েছে। জো বাইডেনের

পক্ষে রায় দেওয়া হলেও ডোনাল্ড টাম্প আর তার সমর্থকরা এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে চলেছেন।

তাঁর বয়স যখন সতের-আঠার

কি বাইশ-তেইশ, যখন তিনি গায়ক গীতিকার পপ শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করছেন,

তখন ইশিগুরোর ঘাড় অবধি চুল, আর স্প্যানিশ ডাকাতের মতো পাতলা গোঁফ। তখন ছেঁড়া জিন্স আর রঙচঙে শার্ট পরে ঘুরে বেড়াতেন। আজকাল সেই গোঁফ আর চুলের গোছার অবলুপ্তি ঘটেছে,

তিনি সব সময় কালো রঙের পোষাক পরেন। (‘বাবা

কেনাকাটা দুচক্ষে দেখতে পারে না, কিন্তু ওদিকে কেতাদুরস্ত হবার শখ রয়েছে ষোলআনা, ফলে

একবার দোকানে যেয়ে গাদাখানেক কালো টি-শার্ট কিনে নিয়ে এলো,’ ইশিগুরোর মেয়ে নেওমি আমায়

জানালো। ) এদিন সন্ধ্যায় ইশিগুরোর পরনে খয়েরি

শার্ট আর চোখে রিমলেস চশমা, মনিটরের ওপর ঝুঁকে বসেছিলেন – তাকে কিন্তু মোটেও অগোছালো

লাগছিল না। তার ডানদিকে শেলফভর্তি পেংগুইন

ক্লাসিক্স-এর বই, বাঁয়ে শূন্য বাড়তি বিছানায় একগাদা কাপড়ের জন্তুর তুলতুলে পুতুল। (আমার

অনুরোধে ইশিগুরো জুমে তার ঘরটা দেখান। )

তার প্রজন্মের জন্ম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কালের শুরুতে।

এই প্রজন্মকে তিনি তুলনা করেন Steamboat Bill, Jr চলচ্চিত্রে বাস্টার কিটন

(Buster Keaton)-এর চরিত্রের সাথে। ছবিটির

একটি বিখ্যাত দৃশ্যে বাড়ির পুরো সামনের দিকটা তার ওপর ধ্বসে পড়ে। চরিত্রটি যে রক্ষা পায়, তার একমাত্র কারণ ওপরতলার

একটি খোলা জানালা ঠিক তাকে ঘিরে তার ওপর পরে, চরিত্রটির এই বিষয়ে কোন খেয়ালই ছিলনা। ‘আমরা

যে কত অল্পের জন্য পার পেয়ে গেছি সেটি কিন্তু ঠিকমত বুঝিনা,’ ইশিগুরো তার পরিমিত নরম

কণ্ঠে বললেন। ‘আমরা যদি কিছুদিন আগে জন্মাতাম

তাহলে আমরা যুদ্ধ, ভয়াবহ ইহুদিনিধন – এসব বর্বরতার মধ্যে বড় হতাম। ’ তার পরিবর্তে উত্তরাধিকার

সূত্রে তারা অবারিত ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ একটা পরিবেশ লাভ করেছেন, এবং তাদের বয়োপ্রাপ্তি

ঘটে যখন অবাধ যৌনমুক্তির বিপ্লব তুঙ্গে। তিনি

বলেন – ‘আমার কন্যার প্রজন্মের জন্য জীবন এতটা নিরাপদ হবে বলে মনে হয় না। পাশ্চাত্যে শীতল যুদ্ধের অবসানের পর আমরা ভয়াবহ

বৈষম্য বেড়ে উঠতে দিয়েছি। ফলে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক

মানুষ ভাবছে, এই ব্যবস্থা আমাদের জন্য নয়। ’

ইশিগুরোর দৃষ্টিতে

বর্তমান কালের আরেকটি দিক হলো দিন দিন আরো জটিল, সুক্ষ্মতর প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান

গুরুত্ব। ‘ক্লারা’ উপন্যাসে নির্মিত ধীশক্তির

(artificial intelligence) ব্যাপক ব্যবহারের ফলে একটি স্থায়ী বেকার শ্রেণির সৃষ্টি

হয়েছে, যার ফলে আবার গণঅসন্তোষ এবং সমাজের উঁচু তলা থেকে কঠোর দমন দেখা দিয়েছে। নির্মিত ধীশক্তি নিয়ে বেশির ভাগ সমকালীন গল্প

– এমনকি এ্যালেক্স গারল্যান্ডের (Alex Garland) Ex Machina (২০১৪) বা ইয়ান ম্যাকএওয়ানের

Machines Like Me (আমার মতো মেশিন, ২০১৯)-এর

,মতো ভালো ভালো গল্প – আমাদের পুরনো একটা ভীতিকে উষ্কে দেয় – সেটা হলো আমাদের শঙ্কা

যে যান্ত্রিক রোবোটের একটি দাসের শ্রেণী একদিন উঠে দাঁড়াবে, তাদের মানব মালিকদের উৎখাত

করবে। ভবিষ্যত নিয়ে ইশিগুরোর কল্পনা আরো বেশি

বাস্তবসম্মত এবং আরো নৈরাশ্যে পূর্ণ। ক্লারা বা তার সমগোত্রীয় সহযোগীরা বিদ্রোহ করে না,

বরঞ্চ তারা সরকার বা করপরেশনগুলোকে আরো সুদক্ষভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ করে

দেয়।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ

থেকে মানুষ অনন্য, এই প্রচলিত ধারণাকে নির্মিত ধীশক্তি গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। ‘ক্লারা’ উপন্যাসে একটা চরিত্র যেমন বলে, ‘আমাদের

প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা কিছু রয়েছে, যেটা নাগালের বাইরে,’ এই ধারণাটা একটা অলীক

ধারণা। মানুষ আসলে একগুচ্ছ প্রাণরাসায়নিক

প্রক্রিয়ার যোগফল, তার বেশি কিছু নয়। ইশিগুরো

বলেন – ‘উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশগুলোতে এটা ধরে নেওয়া হয় যে প্রতিটি মানুষের

একটা নিজস্ব মূল্য রয়েছে, তার এমন একটা মূল্য রয়েছে যেটা বৃহত্তর সমাজে বা অর্থনৈতিক

ব্যবস্থায় সে কী অবদান রাখছে, অথবা কোন যৌথ উদ্যোগের জন্য কী করছে, তার ওপর নির্ভর

করে না। যদি এমন মনে হতে শুরু হয় যে আমরা

শুধুমাত্র কম্পিউটারের জটিল অঙ্ক বা এ্যালগরিদম-এর সমষ্টি, তার বেশি কিছু নই, তাহলে

কিন্তু এই যে আমাদের ধারণা যে প্রতিটি ব্যক্তি অনন্য, এবং সেই কারণে আমাদের যৌথ সামাজিক

উদ্যোগে সে কিছু দিক বা না দিক, ব্যক্তি হিসেবে তার খানিকটা সম্মান আর যত্ন পাওনা

– এই ধারণাটা গুরুতরভাবে জখম হবে। ’

ইশিগুরো অবশ্য সাহিত্যিক,

দার্শনিক নন। তার বইটি এইসব তাত্ত্বিক ধারণার

ফলে মানবজীবনের বড় বড় ঝুঁকিগুলোকে বোধগম্য করে তোলে, তাইতো বইটির এমন অমিত শক্তি। জোসি নামে এক সতের-আঠার বছর বয়স্কা মেয়ে কী এক

জটিল অসুস্থতায় ভুগছে, সে যখন দোকানে এসে আর সব AF-এর মধ্য থেকে ক্লারাকে বাছাই করে,

তখন এই ঝুঁকিগুলো আস্তে আস্তে প্রকাশ পায়।

প্রথম প্রথম পাঠকের মতো ক্লারার পরিবারও ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারেনা ক্লারার সাথে

তাদের সম্পর্কটা ঠিক কীরকম হবে। ও না ঠিক গৃহপরিচারিকা,

আবার না বাড়ির কোন যান্ত্রিক সরঞ্জাম। এই টানাপোড়েনের

মধ্যে ইশিগুরো অনেক বিষাদময় ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করেন। হয়তো কোন একটা মুহূর্তে জোসি ঠিক নিজের আপন ভাইবোনের

মতো তাকে মনের কথা বললো আর জোসির মনটা আনন্দে ভরে গেল, আবার পরমুহূর্তেই বেশ রুক্ষভাবে

তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলল। প্রায়ই, বেশ

খানিকটা সময় ধরে ক্লারা এক কোনায় বিনা অভিযোগে দাঁড়িয়ে থেকে, কখন সে কোন কাজে সাহায্য

করতে পারবে সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করে।

মার্টিন এমিস (Martin

Amis)-এর মতো ভাষার কলাকারেরা আমাদের পরিপার্শ্বকে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করে আমাদের

প্রচলিত ধ্যান ধারণা ঢেলে সাজিয়ে আমাদের চারপাশ সম্বন্ধে আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করে

তোলেন। যেমন নিউ ইয়র্ক শহরের ফুটপাথে মাটির

নীচ থেকে যে বাষ্প উঠে আসে তাকে তিনি বর্ণনা করেছেন এইভাবে – ‘মাংসখেকো দৈত্যের পাতাল

নিঃশ্বাস। ’ ইশিগুরো আরো অল্পে আর বেশি প্রকাশ

করেন। মোটামুটি সরল বাক্যবন্ধ ব্যবহার করে তিনি মানবজীবন

সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা থেকে পাঠকের মনকে আলগা করে দেন, পাঠক মানবজীবনকে নতুন চোখে

দেখে। তাঁর রচনায় বারবার দেখা গেছে যেটাকে

একটা বেদনাবিকৃত বিজাতীয় জান্তব চেহারা মনে হচ্ছে, সেটা আসলে আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবি। ইশিগুরোর Never Let Me Go (আমাকে কখনো ছেড়ে যেও না, ২০০৫)

সমালোচক জেমস উড (James Wood) -এর মতে এটি ‘আমাদের যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ, মৌলিক

উপন্যাস। ’ এই উপন্যাসে ক্যাথি এইচ নামে একজন ক্লোন - অর্থাৎ একটি মানুষের হুবহু অনুকরণে

সৃষ্ট আরেকটি মানুষ – তার জবানীতে ঔপন্যাসিক কাহিনির বর্ণনা করেছেন। তরুণ বয়সে ক্যাথি হেইলশ্যাম নামে একটি সম্ভ্রান্ত

আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়েছে। সেখানে ক্যাথি ও তার

মতো অন্যদের মানববিদ্যায় উত্তম শিক্ষণের পাশাপাশি তাদের ধীরে ধীরে যে বিষয়ে অবহিত করা

হয় সেটা হলো তাদের সত্যিকার সামাজিক ভূমিকা।

তাদের আসল ভূমিকা হচ্ছে যারা ক্লোন নয়, অর্থাৎ সাধারণ জনসাধারণের প্রয়োজনে দেহের

নানান অঙ্গ দান করা। এই প্রক্রিয়া তাদের জন্য

মোটেও ঐচ্ছিক নয়। স্কুল পাশ করবার পর এই প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং শেষ

হয় অঙ্গদাতাদের ‘সমাপ্তি’ (অর্থাৎ মৃত্যু) ঘটলে।

সেটা বয়স ত্রিশ পেরোবার কিছু পরে ঘটে।

কী ঘটবে ক্যাথি তা

সব জানে। অথচ নিজের কাহিনি বর্ণনে ক্যাথি

ভয়, বা নিজের প্রতি করুণা প্রকাশ করে না, সুস্থিরভাবে নিজের নিয়তি মেনে নেয়। তার বর্ণনায় কেমন যেন একটা দৃঢ়তাপূর্ণ রসবোধ রয়েছে।

রাষ্ট্রস্বীকৃত অঙ্গহরণ যেন ট্যাক্স জমা দেওয়া

বা বেআইনি পার্কিং-এর জরিমানা দেওয়ার মতো জীবনের আর দশটা তুচ্ছ উটকো ঝামেলার সাথে তুলনীয়। পাঠকে মনে প্রশ্ন জাগে - মৃত্যুশিবিরের এইসব বাসিন্দারা

রাগে ক্ষোভে চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করছে না কেন? ওদের অবস্থা জীবনের এক নির্মম বিভীষিকাময়

সংক্ষিপ্ত বিকৃতি মনে হয়। কিন্তু তারপর আমরা

উপলব্ধি করি যে এই জীবন আর আমাদের জীবনের ভিন্নতা শুধু কিছু খুটিনাটি বিষয়ে মাত্র। অবশ্যম্ভাবী নিয়তির দিকে তো আমরা সবাই চলেছি – কেউ

আগে আরে কেউ পরে, এই যা তফাৎ।

কাহিনির সূত্রধর

হিসেবে ক্লারার ভূমিকাও অনুরূপ। তার নতুন AF-এর

প্রতি জোসির ক্রমবর্ধমান টান যেন পাঠকের অনুভূতি প্রতিফলিত করে। বইয়ের

কাহিনি যত এগোয়, জীব ও জড়ের মধ্যে ফাঁক তত কমে আসে। এই ফাঁক কোনদিন বন্ধ হবে কিনা, বা হওয়া উচিত কি

না, এই প্রশ্নটি লেখক উন্মুক্ত রেখে পাঠকের ভাবনাকে উষ্কে দেন বটে, কিন্তু এই বিষয়ে

কোন রকম সন্দেহ নেই যে এই যে চাকুরির ঘোর অনিশ্চিত বাজারে একঘেয়ে চেতনানাশকারী শ্রমসাপেক্ষ

কাজ করার অভিজ্ঞতা, এই বিষয়ে ক্লারা আর আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে মিল রয়েছে। বিচিত্র, আপাত উদ্ভট সূত্রধরের প্রতি নিজের পক্ষপাত

সম্বন্ধে ইশিগুরো বলেন – ‘এতে পাঠকের চেতনায় আপনি সহজে হানা দিতে পারেন। ফলে হঠাৎ তারা উপলব্ধি করে যে এই যে মানুষটা সম্বন্ধে

তারা পড়ছে সে তেমন উদ্ভট নয় কিন্তু। আমি চাই

পাঠক উপলব্ধি করুক – আরে এতো আমাদের কথা! এই

মানুষটাই আমি। ’

গের্নিকা (Guernica)

বা চেনরনোবিল (Chernobyl) -এর মতো নাগাসাকি যত না একটা সত্যিকারের স্থানের নাম, তার

চাইতে মানুষের প্রাণসংহারের ধ্বংসযজ্ঞের চুড়ান্ত রূপের এক প্রতীকী চিহ্ন। তরুণ ইশিগুরোর জন্য অবশ্য এটা তার নিজের শহর। ১৯৫৪-তে যখন তার এই শহরে জন্ম হয়, ততদিনে শহর আবার

অনেকখানি পুননির্মিত হয়ে গিয়েছে, কেউ আর যুদ্ধের কথা বলে না। তার বাল্যকালের বছরগুলো ইশিগুরো যে বাড়িতে কাটিয়েছেন

সেখানে তিন প্রজন্ম মিলিমিশে থাকে – বাড়ি জুড়ে জাপানী ঐতিহ্য অনুযায়ী তাতামি গালিচা

আর শোজি কাগজের দরজা। জাপানি চলচ্চিত্রকার ইয়াসোহিরো ওজু তার ছবিতে এই

ধরনের স্থান তুলে ধরে অপসৃয়মাণ এক জীবনযাত্রার প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন। বাড়িতে কাপড় ধোলাইয়ের মেশিন বা টিভি নেই। তার প্রিয় অনুষ্ঠান মার্কিন সিরিয়াল ‘লোন রেঞ্জার’

দেখবার জন্য ইশিগুরোকে পাশের বন্ধুর বাড়ি যেতে হতো।

ইশিগুরোর বাবা শিজুও

ছিলেন সমুদ্র গবেষক। ঝড়ের বৃদ্ধির প্রবণতার

ওপর তাঁর গবেষণা ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৬০ সালে তিনি লন্ডন থেকে গাড়িতে এক ঘণ্টার দূরত্বে

অবস্থিত একটি ছোট্ট হাট-বাজারি শহর গিল্ডফোর্ড-এ তার ছোট্ট পরিবারকে নিয়ে চলে আসেন। হাতে তার

স্বল্পমেয়াদী গবেষণার একটি চাকরি। নাগাসাকির

মতো গিল্ডফোর্ড-এর জীবনযাত্রাও বহুদিনের পুরনো প্রচলিত আচার-ব্যবহারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আঁকা-বাঁকা সঙ্কীর্ণ গলিগুলোতে প্রায়ই গরুর ভীড়ে

পথ আটকে যায়; এখনো ঘোড়ায় টানা গাড়িতে বাড়িতে বাড়িতে দুধ বিতরিত হয়। ইস্টার উৎসবের সময় যখন ইশিগুরো পরিবার এলো, তখন

তারা শহরময় রক্তাক্ত চিত্র দেখে হকচকিয়ে গেল।

সবখানে একটা মানুষের মূর্তি, তার শরীরে পেরেক ঠুকে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে,

আর সেইক্ষতগুলো থেকে রক্ত ঝরছে। এখানে সবাই

শাদাচামড়া, এমনকি মূল ইউরোপীয় ভুখণ্ডের মানুষেরও কদাচিৎ দেখা মেলে, অথচ নবাগত পরিবারকে

বেশ ঊষ্ণতার সাথে গ্রহণ করা হলো। ইশিগুরো

বেশ চটজলদি ভাষাটা শিখে ফেলল, এবং স্কুলে তার বিদেশি বিদেশি ভাবটা নিজের সুবিধার জন্য

ব্যবহার করা শিখে ফেলল – যেমন এই কথাটা সে চালু করে দিল যে সে জুডোতে খুব পাকা। একই সাথে সে গীর্জায় যাওয়া শুরু করল। সেখানে সে বালকদের ধর্মসঙ্গীত গাইবার দলের প্রধান

হয়ে গেল। ওর পরিবার ‘যষ্মিন দেশে যদাচার’-এ বিশ্বাসী ছিল। বাইরে থেকে যত অদ্ভুতই লাগুক, স্থানীয় চাল-চলন সমীহ করাটা জরুরি।

কথা ছিল বিলেতে আসাটা

সাময়িক, কিন্তু প্রতি বছর শিজুও-এর গবেষণার জন্য অনুদান মঞ্জুরি বরাদ্দ হতে লাগল, আর

জাপানে ফেরাটাও স্থগিত হতে লাগল। ইশিগুরোকে

এখানে সবাই ইশ বলে ডাকে। দুইটি সংস্কৃতির সান্নিধ্যে

বড় হতে গিয়ে ইশ তার আশেপাশের পরিবেশ নৃতাত্ত্বিকের স্থির দৃষ্টিতে খানিকটা দূরত্ব রেখে

আত্মস্থ করতে লাগলেন। একই সাথে পাঁচ বছর বয়সে

ফেলে আসা সুদূর মাতৃভূমি নিয়ে মোহময় অলীক কাহিনিসম্বলিত ধারণা মনে লালন করতে লাগলেন। তার মা শিজুকো এক সময় স্কুলশিক্ষিকা ছিলেন, তার

থেকে যুদ্ধকালীন জীবনের ভয়াল চিত্র পেলেন – এক লোকের সারা গায়ের চামড়া পারমাণবিক বিস্ফোরণে

পুড়ে যাবার ফলে তাকে একটা পানির চৌবাচ্চার ভেতরে রেখে জীবিত রাখা হচ্ছে; ট্রেনে যাবার

সময় হয়তো একটা গরুর মাথা দেখা গেল, বাকি শরীরের ছিটেফোঁটাও কোথাও দেখা গেলনা। নানা-নানীর

থেকে ডাকে নিয়মিত পার্সেল আসতো, সেটাতে যে কমিক্স আর বই আসতো সেগুলো অবশ্য জাপানের

আরো মনোগ্রাহী চিত্র পরিবেশন করত। নিজের জাপানি

পরিচিতির ফলে মনের একান্তে ইশিগুরো আত্মবিশ্বাস অনুভব করতেন। কিন্তু ইংল্যান্ডে তার মনের শিকড় যত গভীরে যেতে

লাগল, ফিরে যাবার ভাবনাটা ততই কঠিন হতে লাগল।

১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে যখন বাবা-মা ঠিক করলেন বিলেতে পাকাপাকিভাবে থেকে যাবেন,

তখন ইশিগুরো হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

আরো অনেক ভবিষ্যত

ঔপন্যাসিকদের মতো ইশিগুরো তরুণ বয়সে গোগ্রাসে সাহিত্যপাঠে মগ্ন ছিলেন না। টিনেজার বয়সে সময় কাটিয়েছেন সঙ্গীত শুনে এবং নিজে

সঙ্গীত রচনা করে। ১৯৬৮ সালে তিনি John

Wesley Harding নামে বব ডিলান-এর (Bob Dylan) গানের এলবাম প্রথমবারের মতো কেনেন। সেই গান কিনে সেটার সৃষ্টিরহস্য উন্মোচনের নেশায়

মাতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইশিগুরো আর তার বন্ধুরা

বসে বসে ডিলান-এর দুর্বোধ্য গানের কথা শুনে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তেন, যেন প্রতিটি কথা

তার খুব বুঝতে পারছেন। ইশিগুরো বলেন - এ হলো

বয়োঃসন্ধির এক খণ্ডচিত্র - এই যে মাথামুণ্ডু কিসসু না বুঝে বোঝার ভাণ করা। ইশিগুরোর বেলায় অবশ্য ব্যাপারটা পুরোপুরি বুজরুকি

নয় – ডিলান, লেনার্ড কোয়েন (Leonard Cohen), জনি মিচেল (Joni Mitchell) এর মতো সঙ্গীতশিল্পীদের

কাজে তিনি মূল চরিত্রের বরাত দিয়ে কাহিনি বলার শৈল্পিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে নতুন উপলব্ধি

লাভ করেন – কীভাবে মাত্র কয়েকটা শব্দ দিয়ে একটা চরিত্রের অবয়ব নির্ণয় করা যায়।

কিছুদিনের মধ্যে

ইশিগুরোর মেয়ে নেওমি-এর Common Ground (একই সমতলে) নামে প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হবে।

নেওমি আমায় বলল যে ইশিগুরোর কোনো চরিত্রের

মধ্যেই তিনি তাঁর বাবার দেখা পান না। বলার

পর নিজেকে খানিকটা শুধরে নিল। An Artist

of the Floating World (ভাসমান বিশ্বের এক চিত্রশিল্পী) উপন্যাসে ওনোর দুষ্টু নাতি

Popeye আর Lone Ranger বলতে পাগল। ব্যাপারটা ক্রমবর্ধমান মার্কিন সাংস্কৃতিক আধিপত্যের

চিহ্ন। নেওমির মতে এই নাতিটি সম্ভবত ঐ বয়সে

ইশিগুরোর একটি রূপ। নেওমি বলেন, ‘কেউ কেউ শিল্পসৃষ্টির

সময় যখন নানা উপকরণ মেশান তখন সেটা এতো আলতোভাবে করেন, যে আপনি পরিষ্কারভাবে চিনে নিতে

পারবেন।ঠিক কোন সূত্র থেকে লেখকের প্রেরণা এসেছে।

আবার কেউ কেউ এমন জোরের সাথে এই মেশানোর কাজটি করেন, যে আপনি কিছুই আন্দাজ করতে

পারবেন না। ’ এই মেশানোর উপমাটি নেওমি গীতিকার-গায়িকা

অ্যাামান্ডা পামারের (Amanda Palmer) থেকে নিয়েছেন। ইশিগুরোর

এই মেশানোর ব্লেন্ডার মেশিনের মিটার এত চড়া যে সেটা একেবারে ১০-এ যেয়ে ঠেকে। কলসন হোয়াইটহেড (Colson Whitehead) আর হিলারি ম্যান্টেল-এর

(Hilary Mantel) মতো লেখকদের মতো তিনিও যেসব মানুষ একেবারেই তার মতো নয়, তাদের উন্মচিত

করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

তারপরও কাহিনি বর্ণনার

জন্য ইশিগুরো যে সব নানান ব্রাত্য সূত্রধরগুলো সৃষ্টি করেন, তার সাথে তার নিজের শৈশবে

খণ্ডকালীনভাবে নতুন দেশে আসার অভিজ্ঞতার কোনো যোগসূত্র রয়েছে, এমন সম্ভাবনা কল্পনা

করতে মন চায়। Remains of the Day (দিনের অবশেষ)

উপন্যাসে স্টিভেন্স একেবারে জাত ইংরেজ বাটলার।

কিন্তু তার মার্কিন মালিক যেমনটা তাঁকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আসল কথা হলো

বড়ো বড়ো বনেদী প্রাসাদে সে এতদিন বন্দী জীবনযাপন করেছে যে সে ইংল্যান্ডকে কাছ থেকে

দেখার খুব কম সুযোগ পেয়েছে। তার মনিবের পরামর্শে

যখন দেশের পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে গাড়িতে ভ্রমণ করতে বেরোয়, তখন সে বিদেশি পর্যটকের মত কিংকর্তব্যবিমুঢ়

হয়ে যায়, পথ হারিয়ে ফেলে, গাড়িতে তেল ফুরিয়ে যায়, এবং যেটা সবচাইতে মনোকষ্টের, স্বদেশবাসীদের ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনা। আসলে সত্যি কথা হলো, শুধু ইংরেজদের দেখেই যে সে

হতবুদ্ধি হয় তা নয়, সাধারণভাবে মানুষ তাকে ফাঁপড়ে ফেলে। বইটির একেবারে শেষের দিকে সমুদ্রের পাশে বাঁধানো

কাঠের পারে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার সময় সে আগ্রহ নিয়ে কাছেই জড়ো হওয়া একদল লোকের জমায়েত

লক্ষ করে:

গোড়ার দিকে স্বাভাবিকভাবে আমি ভেবেছিলাম একদল বন্ধু একসাথে সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়েছে। কিন্তু ওদের কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল যে ওরা পরস্পরকে কেউ চিনতো না, আমার পেছনে ঠিক এই জায়গাটিতে ঘটনাচক্রে ওদের দেখা হয়ে গেছে। চারদিকে সন্ধ্যার আলো জ্বেলে উঠছিল, তাই সবাই একটু থেমেছিল, তারপর পরস্পরের সাথে আলাপ শুরু করেছিল। এখন দেখছি ওরা একসাথে হাসাহাসি করছে। অবাক কাণ্ড। এতটা চট করে মানুষে মানুষে এমন হৃদ্যতা হয় কী করে!

দোকানের সামনের বড়ো

জানালা দিয়ে মানুষের ভীড় দেখার সময় ক্লারার যেমন মনের অবস্থা হয়েছিল ঠিক তেমনই অবাক

হলো স্টিভেন্স, এই অতি সাধারণ ঘটনায় এমনই তার বিস্ময়।

কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে

ইংরেজি আর দর্শন নিয়ে পড়াশোনার আগে ইশিগুরো সারা আমেরিকা টো টো করে ঘুরেছেন, আর বিলেতে

নানা খণ্ডকালীন কাজ করেছেন। তার মধ্যে একটা

কাজ ছিল স্কটল্যান্ডের রাণীমাতার বালমোরাল ক্যাসল-এ শিকারের জংলি মুরগি তাড়ানোর কাজ। রাণীমাতা আর তার অতিথিরা যেখানে বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা

করতেন, সেখান থেকে মাইলখানেক দূরে এই মুরগি তাড়ুয়ারা পতিত জমির লতাগুল্মের মধ্য দিয়ে

যেতে যেতে ঢোলে আওয়াজ তুলে পাখিদের শিকারীদের দিকে ধাওয়া করত। শিকারের মৌসুম শেষে রাণীমাতা মুরগি তাড়ুয়াদের একটি

পানের নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করেন। রাণীমাতার

শিষ্টতা ইশিগুরোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনুষ্ঠান

সমাপ্তিতে দেরি হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাতি জ্বালাতে দিলেন না। সূর্য ডুবতেই তিনি মৃদুকণ্ঠে বলে উঠলেন – ‘ঈশ,

অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে তো!’ তারপর অতিথিদের কিছু চিত্রকর্মে দেখার আমন্ত্রণ জানালেন। দেখা গেল চিত্রকর্মগুলো যেই পথের দু’পাশের দেয়ালে

ঝুলান, সেটা বের হবার পথ।

এই অভিজ্ঞতার ফলে

যেমন ইশিগুরো শহর থেকে দূরে এক বনেদি প্রাসাদের অন্তরালের জীবন সম্বন্ধে আরো জানতে

পারলেন, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর পশ্চিম লন্ডনের একটি সংগঠনে বাস্তুহারা

মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করার যেই চাকরিটি নিলেন, তাতে সমাজের অন্যপ্রান্তের জীবন

সম্বন্ধেও ভালোভাবে জানতে পারলেন। ওখানে কাজ

করার সময় লর্না ম্যাকডুগাল (Lorna MacDougall) নামে গ্লাসগো শহরের এক সমাজকর্মীর সাথে

দেখা হয়, যাকে পরে তিনি বিয়ে করেন। ম্যাকডুগাল

ইশিগুরোর লেখার প্রথম এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পাঠিকা। তাঁর মন্তব্য কখনো বেশ চাঁছাছোলা। ইশিগুরোর আগের উপন্যাস The Buried Giant (সমাহিত

দৈত্য, ২০১৫) ব্রিটেনের অন্ধকার যুগ সম্বন্ধে এক ঐতিহাসিক কল্পকাহিনি। ম্যাকডুগাল

সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির প্রথম ৮০

পাতা পড়ে বললেন বইয়ের জমকালো সংলাপ একেবারেই যুৎসই হয়নি, ইশিগুরোকে আবার শুরু করতে

হবে। ইশিগুরো কিন্তু ঠিক তাই করলেন।

মানুষের প্রতিক্রিয়া,

পরামর্শ ইশিগুরো বরাবর খুব যত্নের সাথে বিবেচনা করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি ইস্ট এ্যাংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কথাসাহিত্য

প্রশিক্ষণের কোর্সে ভর্তির আবেদন করেন। তার

সেই আবেদন মঞ্জুর হয়। সেই সময় জিম গ্রিন নামে

তার এক পুরনো বন্ধু সাহিত্যে মাস্টার ডিগ্রির জন্য পড়ছিলেন। উনিশ শতকের উপন্যাস নিয়ে সেমিনারের সাপ্তাহিক পাঠসভায়

ইশিগুরোর প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে জিম বলেন – ‘আমার যেটা খুব চোখে পড়ল সেটা হলো যে ইশিগুরো

স্তঁদল (Stendhal), ডিকেন্স (Dickens), এলিয়ট

(Eliott) বা বালজাক (Balzac)-এর মতো ঔপন্যাসিকদের নিয়ে এমনভাবে কথা বলতো যেন ওরা সবাই

ওর মতো গল্পের কারিগর। ওর হাবেভাবে বিন্দুমাত্র

আত্মম্ভরিতা বা আতিশয্য ছিল না, ভাবখানা ছিল এরা সবাই তার কথাসাহিত্য প্রশিক্ষণের ক্লাসে

ওর সাথী, এবং ওরা ইশিগুরোকে ওদের কাজ দেখাচ্ছে।

আর ইশিগুরোর ভাবছে – ‘আচ্ছা তাহলে এই কারণে গল্পের এই জায়গাটা এমন। এইভাবে লেখক কাহিনিবিন্যাস করেছেন। উঁহু, গল্পটা এখানে জমলো না তো। ’

ইস্ট এ্যাংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

থাকতেই তার প্রথম উপন্যাস A Pale View of the Hills (পাহাড়ের ফিকে দৃশ্য) লেখা শুরু

করেন। উপন্যাসটির পটভূমি যে জাপান সেটার অস্তিত্ব শুধুমাত্র

তাঁর কল্পনায়। অর্থাৎ যেই দেশ তিনি পাঁচ বছর

বয়সে ছেড়ে এসেছেন, যেখানে আর কখনো ফেরেন নি, সেই স্থানের একটা মনগড়া নকল সংস্করণ। তার পরবর্তী সময়ের প্রায় সকল রচনার মতো এখানেও আমরা

দেখি দ্বিধাকাতর এক চরিত্র স্বগতোক্তিতে নিজের সাফাই গাইছেন, আবার বারবার দাবি করছেন

তার নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করবার কোনো প্রয়োজন নেই। এতসুকো

বিলেতবাসী মধ্যবয়সী এক জাপানি মহিলা। তার মেয়ে

সম্প্রতি আত্মহত্যা করেছে। গোড়ায় পাঠককে এই

ট্র্যাজেডির বড়োসড়ো চুড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্য তৈরি করা হয়, কিন্তু তার বদলে আমরা দেখি

এতসুকো বহুবছর আগে নাগাসাকিতে এক মহিলাকে চিনতো, তার গল্প করতে থাকে। সেই মহিলার এক মেয়ে ছিলো, সে বড্ড বেয়াড়া। আস্তে আস্তে আমাদের সন্দেহ জাগে যে এখানে একটা

গুঢ় ব্যাপার ঘটছে। আমরা উপলব্ধি করি যে শোকস্তব্ধ

এতসুকো তার নিজ কন্যার জন্য টালমাটাল আবেগ সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছে, তাই সেই অনুভূতি

অতীতের এই মানুষগুলোতে প্রতিস্থাপিত করছে।

এই উপন্যাসটি এমন যে এর ‘পরীক্ষামূলক’ তকমা জুটে যেতে পারত। সেটা যে আর হলো না তার কারণ তার ওই গল্প বলার পরীক্ষাটি

আশ্চর্যরকমের সফল। উপন্যাসটি ১৯৮২ সালে প্রকাশিত

হয় এবং বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়। ইশিগুরোর বয়স

তখন মাত্র ২৭। পরের বসন্তে Granta সাময়িকী

তাঁকে তাদের সেরা তরুণ ব্রিটিশ ঔপন্যাসিকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। সেই তালিকায় সালমান রুশদি, মার্টি এমিস (Martin

Amis) আর ইয়ান ম্যাকএওয়ান (Ian McEwan) ছিলেন।

সাময়িকীটির স্বীকৃতি তার মনোবল দৃঢ় করে, সাহস সঞ্চয় করে ইশিগুরো দুম করে চাকরি

ছেড়ে দিয়ে সার্বক্ষণিক সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করলেন।

তার সৃষ্ট চরিত্রদের

অঙ্গুলিহেলনে ওঠাবসা করবার মতো লেখক ইশিগুরো নন।

লেখার টেবিলে থিতু হয়ে বসে যে নিজের লেখা ঘষামাজা করবেন, বা একেবারে গোড়া থেকে

উপন্যাস রচনা শুরু করবেন, এমনটাও তার সাধ্যাতীত।

ভেবেচিনতে ধৈর্য ধরে সযত্নে খুঁটিনাটি পরিকল্পনা করা তার স্বভাব। আসল লেখা শুরু করার আগে বছরের পর বছর নিজের সাথে

খোলামেলা আলাপচারিতায় মগ্ন হন। নতুন রচনার

মেজাজ, পরিবেশ, দৃষ্টিকোণ, চরিত্রদের স্পৃহা কেমন হবে, যেই কাল্পনিক জগতটি তিনি নির্মাণ

করছেন তার অন্তর-বাহির-গলি-কুঠুরিই বা কেমন হবে, এই সকল বিষয় নিয়ে তার নানান সব ভাবনা

টুকে রাখেন। ২০০১ সালের শুরুতে Never Let

Me Go উপন্যাস সম্বন্ধে এক নোটবই-এ যে মূল

চরিত্রের জবানিতে কাহিনি বর্ণিত হচ্ছে তার মনোস্তাত্ত্বিক গঠন সম্বন্ধে নিজের ধারণা

পরিষ্কার করা জন্য ইশিগুরো লেখেন – ‘(ওনো বা স্টিভেন্সের মতো) অতীত নিয়ে নয়, ভবিষ্যতে

কী ঘটবে সেটা নিয় ক্যাথি নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছে। ’ মানুষের হুবহু নকল করে যেসব ক্লোন বানানো হয়েছে,

ওদের সম্বন্ধে কয়েক দিন পরে লেখেন – ‘আচ্ছা, ওদের কারাগারের মতো পরিবেশে রাখলে ভালো

হয় না? নাকি ওরা বৃহত্তর সমাজে বাস করবে? অন্য এমন কোন উপায় আছে কি যাতে এদের তালিকাভুক্ত

করে, নিয়ন্ত্রণ করে নিজ নিজ কাজ আদায় করা যেতে পারে? সেটা মন হয় খুব ভালো হবে না –

যেই কারাগারের মধ্যে থেকেও তারা বোঝে না যে তারা বন্দী, সেটাই সবচেয়ে ভালো। ’

গোটা উপন্যাসের বিস্তারিত

নীলনক্সা তৈরি করার পরই ইশিগুরো উপন্যাসের গদ্য রচনা শুরু করেন। এই লেখালেখির সময় তিনি সযত্নে চর্চিত কিছু নিয়ম

মেনে চলেন। প্রথমে খুব তাড়াতাড়ি লিখে ফেলেন,

ঘষামাজার জন্য একমুহূর্ত থামেন না। এইভাবে

একটা অধ্যায় কলমে লিখবেন। তারপর সেটা খুঁটিয়ে পড়েন, লেখাটা কয়েকটা নম্বর চিহ্নিত

ভাগে ভাগ করেন। এবার একটা নতুন কাগজের পৃষ্ঠায়

কী লিখেছেন তার একধরনের মানচিত্র তৈরি করেন – প্রতিটি নম্বর-নির্দেশিত অংশে তিনি ঠিক

কী নিয়ে লিখেছেন তার সংক্ষিপ্ত, বুলেট-চিহ্ন খচিত টীকা। এসবের উদ্দেশ্য বিভিন্ন লিখিত অংশ কীভাবে কাহিনি

বর্ণনা করছে সেটা আরো ভালোভাবে বোঝা। অর্থাৎ

এক অংশের অন্য অংশের সাথে কেমনভাবে সম্পর্কিত,

কোনটার সঙ্কোচন অথবা প্রসারণ প্রয়োজন কিনা। এই পাতার নক্সা অনুযায়ী তিনি একটা ফ্লো-চার্ট বা

কর্মলতিকা তৈরি করেন। সেটা দ্বিতীয় একটি খসড়ার

ভিত্তি। সেই খসড়া লেখেন আরো ভেবেচিন্তে, আরো

মেহনত করে। এই কাজটা তার মনমতো সম্পূর্ণ হলে

তিনি টাইপ করেন। এবার তিনি পরবর্তী অধ্যায়ে চলে যান এবং পুরো প্রক্রিয়াটি

আবার শুরু হয়।

তার নিজের ভাষ্য

অনুযায়ী লেখালেখি নিয়ে ইশিগুরো যে ভীষণভাবে মেতে থাকেন এমন নয়। কোন কোন লেখক অষ্টপ্রহর লেখালেখি নিয়ে মেতে থাকেন,

তিনি তো কয়েক বছর কিছু না লিখে কাটিয়ে দিতে পারেন, তাতে তার বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা হয়না। Klara and the Sun তাঁর অষ্টম উপন্যাস মাত্র। অথচ Granta সাময়িকীর মেধাতালিকায় উল্লেখিত তার

সমসাময়িক রুশদি, এমিস আর ম্যাকএওয়ান-এর উপন্যাস সংখ্যা যথাক্রমে ১২, ১৫ আর ১৬। বই লেখার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর নতুন কাজে হাত দেবার

মধ্যবর্তী সময়টা তিনি সানন্দে বন্ধুদের সাথে মধ্যাহ্ন ভোজে আড্ডা মেরে বা গিটার বাজিয়ে

কাটান। (২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তিনি স্বনামধন্য

মার্কিন জ্যাজ কণ্ঠশিল্পী স্টেসি কেন্ট-এর (Stacey Kent) জন্য গীত রচনা করেছেন। )

ডিসেম্বরের শুরুর

দিকে এক সন্ধ্যাবেলায় ইশিগুরো আমায় বললেন – ‘আপনি খুব সম্ভবত কাজে আমার চাইতে বেশি

পরিশ্রম করেন। বিলেতের গ্লস্টারশায়ার-এর পল্লী

অঞ্চলে ১৭ শতকের একটি পাথরের কটেজের ল্যান্ডিং-এ ডেস্কে বসে ইশিগুরো আমায় একথাটি বললেন। এটি ইশিগুরোর দ্বিতীয় বাড়ি, এখানে তিনি ও তাঁর

স্ত্রী ম্যাকডুগাল প্রায়ই সপ্তাহান্ত কাটাতে চলে আসেন। অতিমারীর সময় আহারের পর ওদের একটা অভ্যাস তৈরি

হয়ে গিয়েছে। রান্নাঘরের টেবিলে বসে ম্যাকডুগাল

Serpents in Eden (স্বর্গোদ্যানে সাপ) শীর্ষক ক্লাসিক ব্রিটিশ রহস্য রোমাঞ্চ গল্পের

সঙ্কলন থেকে গল্প পাঠ করেন, আর ইশিগুরো তাঁর ভাষায় ‘খাঁচায় বন্দী বেড়াল’-এর মতো খাবার

ঘরে পায়চারি করেন। ইশিগুরোর পরনে কালো টি-শার্টের

ওপর কালো হুডি। বললেন, ‘এই গোয়েন্দাদের যেটা

আলাদা গুণ, সেটা হলো কোনো পুরনো বিলেতি কাঁথা বা গ্রিক উপকথা সম্বন্ধে সব অদ্ভুত প্রাচীন

ব্যাপারে তাঁদের জ্ঞান রয়েছে। প্রায়ই সেই

জ্ঞানের ক্ষমতাবলে তারা রহস্যের কিনারা করেন। ’

নিজের তুলনামূলকভাবে

কম লেখালেখির ব্যাপারে ইশিগুরো বলেন – ‘এই বিষয়ে আমার কোন আক্ষেপ নেই। হয়তো এই কথাটা সত্যি যে লেখালেখির ব্যাপারে আমি

অতখানি নিবেদিত নই। আমার মনে হয় এর একটা কারণ

হতে পারে এই যে লেখালেখিটা পেশা হিসেবে আমার প্রথম পছন্দ ছিলনা। ব্যাপারটা প্রায় এমন যেন আমি গীতিকার-কণ্ঠশিল্পী

হিসেবে নাম করতে পারলাম না বলে লেখালেখি বেছে নিয়েছি। কখনো জীবনের প্রতি মুহূর্তে লেখালেখি করতে চাইনি। আমি লেখালেখি করবার সুযোগ পেলাম বটে। তাই, বুঝলেন, যখন খুব ইচ্ছে করে, তখন লেখালেখি

করি। তাছাড়া করিনা। ’

অবশ্য যখন লেখালেখি

করতে চান, তখন ইশিগুরো প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। Remains of the Day (দিনের অবশেষ) উপন্যাসের প্রথম

খসড়া চার সপ্তাহের ঝটিকায় লিখে ফেলেন। সকাল

থেকে রাত অব্দি লেখেন – শুধু খাবার জন্য বিরতি নেন। ঐ খাটুনি ঐ সময়ে কাজে এসেছিল – বইয়ের অগ্রিম টাকাটা

তার আর ম্যাকডুগালের দরকার ছিল। তবে ইশিগুরোর

ঝটিকা রচনার দিন এখন পাকাপাকিভাবে অতীতে। আধুনিক

অফিসের কর্মজীবন এবং মানুষের সময়ের ওপর তার সার্বক্ষণিকভাবে দাবি তিনি সন্দেহের চোখে

দেখেন। তিনি বলেন – ‘আমাদের পুঁজিবাদী সমাজ

যেভাবে সংগঠিত, তাতে আমাদের কর্মক্ষেত্র একধরনের ছুতো হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আপনার মানসিক জীবনে কোন ঝামেলা এড়াতে চাইলে আজকাল

‘নাহ, এখন আমার বড্ড কাজ’ – এই কথা বলে পার পেয়ে যেতে পারেন। যেন আমাদের পেশাগত দায়িত্বের ভেতর লুকিয়ে থাকার

একটা আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ’

১৯৮০-এর দশকের গোড়ার

দিকে লেখক হিসেবে ইশিগুরো পরিণতি লাভ করেন।

এই সময় মুক্তবাজারের গোঁড়া বিশ্বাস ব্রিটেন ও পাশ্চাত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার

করে। ইশিগুরো একেবারেই এটা আশা করেন নি। তার তরুণ বয়সের চিন্তা সম্বন্ধে তিনি বলেন – ‘আমি

কখনো বিপ্লব চাইনি। তবে একথা আমি বিশ্বাস করতাম

যে আমরা আরো সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাব, আরো উদার গণসেবামূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা (welfare state) আসবে। আমার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের অনেকটা সময় আমি বিশ্বাস

করেছি জনমত সেইদিকে এগুচ্ছে। আমার যখন ২৪ কি

২৫ বছর, তখন বুঝলাম মার্গারেট থ্যাচারের আবির্ভাবের সাথে সাথে ব্রিটেন একেবারে অন্যদিকে

বাঁক নিচ্ছে। ’ যদিও তার বইয়ে কোথাও সরাসরি

থ্যাচারের দক্ষিনপন্থী নব্য-উদার (neoliberal) প্রকল্পের সম্বন্ধে আলোচনা নেই, এই প্রকল্পের

বেদনাদায়ক মানবিক কুফলের প্রতিফলন তার বইয়ে দুর্লক্ষ নয়। ইশিগুরোর চরিত্রদের জন্য কাজ না করবার কোন অবকাশ

বা প্রবণতার কোন সুযোগ নেই। স্টিভেন্স বাটলার-এর

দায়িত্বে এতটাই নিবেদিত যে সে নিচের তলায় এক অতিথির দেখাশোনা করার জন্য বাবার মৃত্যুশয্যা

ছেড়ে চলে যায়। ক্লারা, অনেকটা স্টিভেন্সের

নব্য সংস্করণ ২.০, তার খাওয়া-দাওয়া বা ঘুমানোর বালাই নেই, ব্যক্তিগত জীবনের বিন্দুমাত্র

চিহ্ন নেই।

ইশিগুরো নোবেল বক্তৃতায়

অভ্যাগত অতিথিদের জানান যে মানবিকতাবাদী মূল্যবোধের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি যে অবধারিত

সে সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। এটা তার

বিনয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের বর্তমান উদার

সামাজিক ব্যবস্থা, এই সমাজের সুবিধাভোগীদের বোঝার ঘাটতি তার লেখায় ভালোভাবে খুঁটিয়ে

দেখা হয়েছে। Never Let Me Go উপন্যাসে ক্লোনগুলো পাঠকের সামনে

একটা আয়না তুলে ধরে (ওদের মতো আমরাও তো শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করব)। কিন্তু যেসব চরিত্র ক্লোন নয়, যারা মানুষ তারাও

আমাদের কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন করে – কারণ তাঁদের নকল করে সৃষ্ট ক্লোনদের সার্বিক সংহারের

ব্যাপারে তারা নির্বিকার। কী করে এটা সম্ভব?

আমরা জানতে পারি এক সময়ে ক্লোনদের কি দুর্বিসহ পরিবেশে বড়ো করা হয় সেই খবর ফাঁস হবার

পর তুমুল হৈচৈ হয়। কিন্তু অবারিত অঙ্গ সরবরাহ

ব্যবস্থা বন্ধ হতে পারে এমন অবস্থায় কেউ ফিরে যেতে চাইল না – কারণ তাহলে হৃদরোগ আর

ক্যান্সারে মৃত্যু অনিবার্য। ফলে সামগ্রিক

পরিবর্তনের আলোচনাও আর তেমন এগুলো না। তার

পরিবর্তে হেইলশ্যাম নামে একটি প্রগতিশীল আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এটি একটি জোড়াতালি দেওয়া সুরাহা – তাতে মানুষের

অপরাধবোধ কিছুটা প্রশমিত হলো অথচ বর্তমান পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়ে গেল। মৃত্যুর জন্য আগের মতো ক্লোন সৃষ্টি চলতে লাগল,

শুধু কয়েক জনকে সুন্দর গ্রামীণ পরিবেশে কবিতা পড়বার বা আঁকতে শেখার সুযোগ দেওয়া হলো

– তারপর যথাসময়ে তাঁদেরও মৃত্যু ঘটবে।

আমাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক

ব্যবস্থার সাথে ইশিগুরোর উপন্যাসের মিল চেনার জন্য আপনার মার্ক্সবাদী বিপ্লবী হবার

প্রয়োজন নাই। গত এক বছরে দোকানপাট, স্বাস্থ্যব্যবস্থা আর অন্যান্য

ব্যবসায় অজস্র অল্পবেতনের কর্মী – যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়– তারা এক কঠিন প্রশ্নের

সম্মুখীন – বাড়িতে উনুন চালু রাখতে হলে তাঁদের বাড়ির বাইরে ভাইরাসের মরণছোবল মোকাবেলা

করতে হবে। Never Let Me Go উপন্যাসে ক্লোনদের

রাখঢাক করে ‘অঙ্গদাতা’ বলা হয় – অথচ কথাটার মধ্য দিয়ে যেই সত্যটি ক্লোন আর মানুষ উভয়ের

কাছে গোপন করা হয় যে এই পরিস্থিতি ক্লোনদের জন্য জবরদস্তিমূলক। মার্কিন দেশে ‘অত্যাবশ্যকীয় কর্মী’ (essential

worker) বা ‘সম্মুখসমরের বীর’ (frontline hero) কথাগুলো একই ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে গত মার্চের তুলনায় দেশের বিলিয়নেয়ারের

টাকার পাহাড় সমবেতভাবে ১.১ ট্রিলিয়ন ডলার বেড়েছে, অর্থাৎ তারা ৪০% বেশি ধনী হয়েছে। কেউ কেউ দাবি করেছে অতিমারী মার্কিন আর্থসামাজিক

ব্যবস্থার নির্মমতার মুখোস উন্মোচন করেছে।

সেকথা অবশ্য সত্যি নয়। যার দেখার সৎসাহস

আর হিম্মত আছে, তার কাছে এই নির্মমতা বরাবর দৃশ্যমান ছিল। আমাদের

বর্তমান সময়ে প্রকটভাবে দৃশ্যমান অন্যায়ের ফলে কি অর্থবহ পরিবর্তন আসবে নাকি সেই পুরনো

যৎসামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে আরেকটা জোড়াতালি দেওয়া সমাধান গ্রহণ করা হবে সেটাই এখন

দেখার অপেক্ষা।

Never Let Me Go-এর

যে বিষয়টির সাথে আমাদের বর্তমান সময়ের সবচাইতে ভয়ঙ্কর মিল, সেটা হলো ক্লোনদের মধ্যে

সংহতির অভাব। তাদের যন্ত্রণা ও নিপীড়ন সামূহিক হলেও তারা শুধু

ব্যক্তিগত প্রতিরোধের কথা ভাবে। তারা ধর্মঘট

করেনা, বিদ্রোহ করে না, এমন কি পালাবারও চেষ্টা করেনা। একটা গুজবের ওপর নির্ভর করে তারা আশায় বুক বাঁধে

– কিছু কিছু দম্পতি যদি প্রমাণ করতে পারে যে তারা যথার্থ পরস্পরকে ভালোবাসে, তাহলে

তাদের আরো কিছু সময়ের জন্য ‘অব্যাহতি’ দেওয়া হবে।

বইটি নিয়ে মার্কিন দার্শনিক ন্যান্সি ফ্রেসার (Nancy Fraser) একটি শক্তিশালী

প্রবন্ধে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র চেতনার যে ভালো মন্দ দুইদিকই রয়েছে সেটা শনাক্ত করার জন্য

ইশিগুরোর তারিফ করেছেন। হেইলশ্যাম-এ মানববিদ্যায় শিক্ষিত ক্লোনরা নিজেদের

অনন্য এবং অপরিহার্য বলে ভাবতে শিখেছে। ফ্রেসার

একে বলেছেন ‘ব্যক্তিপরিচয় এবং আত্যন্তিক মূল্যের চিহ্ন। ’ কিন্তু হেইলশ্যামের বাইরের

শুধু বাড়তি দেহজ অঙ্গের উৎস হিসেবেই তাদের কদর, এই বাস্তবতা উপলব্ধি করার ব্যাপারে

তাদের স্কুলে অধীত বিদ্যা কার্যকর নয়। ফ্রেসারের

দৃষ্টিতে আমাদের নিজের সমাজেও একই প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। ‘আমাদের ‘ব্যক্তি’ হিসেবে আমাদের নিজ নিজ জীবনের

দায়িত্ব নেবার জন্য তাগাদা দেওয়া হয়, নানান জিনিস কেনা ও মালিকানার মধ্য দিয়ে নিজেদের

গভীরতম আকাঙ্খা পূর্ণ করবার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়, এবং সমবেত পদক্ষেপের থেকে দৃষ্টি

সরিয়ে ‘ব্যক্তিগত সমাধান’-এর দিকে আমাদের ঠেলে দেওয়া হয় – আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়

যেন আমাদের অমূল্য, অপরিহার্য ব্যক্তি-মানসের জন্য অব্যাহতি কামনা করি। ’

Klara and the

Sun ইশিগুরোর সেরা উপন্যাস নয়। (উপন্যাসের

তৃতীয় অঙ্কে কিছু সমস্যা আছে। জোসি এবং তার

পরিবার রহস্যজনকভাবে ভালোভাবে ফুঁটিয়ে তোলা হয়নি। ) তবে ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্বন্ধে

আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বেরুতে ব্যর্থ হলে আমাদের কী গতি হবে, সেই বিষয়ে উপন্যাসটি

খুব পরিষ্কার একটা ধারণা দেয়। এই উপন্যাস

যেই ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করে সেখানে ক্লারার

মতো মেশিনগুলো যে ক্রমশ মানুষের মতো হয়ে যাচ্ছে সেটা সবচাইতে উদ্বেগের বিষয় নয়। যেটা তার চাইতেও ভয়ঙ্কর তা হলো মানুষগুলো দিনে দিনে

আরো মেশিনের মতো হয়ে যাচ্ছে। বইটিতে আমরা আবিষ্কার

করি (যারা উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক সম্বন্ধে জানতে অনিচ্ছুক তারা পরের প্যারাগ্রাফ্রে

চলে যান) জোসির অসুস্থতার কারণ তার একটা অস্ত্রোপচার হয় যেখানে তার জিনের সংশোধন করা

হয়। উদ্দেশ্য তার মেধা বাড়ানো। এধরনের

অস্ত্রোপচারের সুফল যেমন প্রচণ্ড – এর ফলে সে পেশাগতভাবে খুব উঁচু তলায় যেতে পারবে

– কিন্তু তার ঝুঁকিও খুব বেশি। যারা এই অস্ত্রোপচার করায় না বা এর জন্য অর্থসংস্থান

করতে পারে না, তারা মোটামুটিভাবে নিজেদের আজীবন অর্থনৈতিক দাসত্বের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত

করছে।

মানবস্বভাবের পরিবর্তনশীলতা

শত বছরের বেশি সময় ধরে ঔপন্যাসিকদের গভীরভাবে ভাবিয়েছে। ইশিগুরো আমাকে বলেন যে তিনি দস্তয়ভস্কির মতো উনিশ

শতকের লেখকদের হিংসে করেন। এরা এমন একটা সময়ে

লিখছিলেন যখন মানুষের ক্রমরূপান্তর তত্ত্বের কারণে যুগ যুগ পুরনো ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে

প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল। আজ যেসব খুব গুরুগম্ভীর

প্রশ্ন বলে শোনায়, ঐরকম সময়ে সেই সব প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই করা যেত – মানুষের আত্মার

কি কোন অস্তিত্ব রয়েছে? যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে মানবজীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে

আমাদের ভাবনাকে সেটা কীভাবে প্রভাবিত করে?

ইশিগুরো বলেন –

‘আমি এমন একটা সময়ে বড় হয়েছি যখন এধরনের প্রশ্ন করা হতো না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে যে

বিশাল বিশাল উন্নতি হয়েছে তার ফলে আমরা বাধ্য হচ্ছি আবারো ঐ প্রশ্নগুলোর কাছে ফিরে

যেতে। আমাদের প্রশ্ন – একজন ব্যক্তি বলতে আমরা

ঠিক কী বুঝি?’

সেই যখন থেকে লেখালেখি

শুরু করেন তখন থেকে ইশিগুরো নিজের মতো করে এই প্রশ্নটিই জিজ্ঞেস করে চলেছেন। তার উপন্যাসে হতভাগ্য আর হতোদ্যম মানুষের ভীড় দেখে

মনে হতে পারে মানবসমাজ সম্বন্ধে ইশিগুরোর ধারণা খুব উচ্চ নয়। ‘আমাদের আবর্জনা থেকে তৈরি করা হয়েছে,’ Never

Let Me Go উপন্যাসে ক্যাথির বান্ধবী রুথ বলে। তর্ক হচ্ছিল ‘সম্ভাব্য’ নিয়ে, অর্থাৎ যেসব মানুষের

আদলে ক্লোন নির্মাণ করা হয়েছে। ‘যদি সম্ভাব্য

কে সেটার খোঁজ পেতে চাও, যদি ঠিকঠাক এগোতে চাও, তাহলে নর্দমায় দেখ। আবর্জনার বাক্সে দেখ। শৌচাগারের গভীরে দেখ, সেখানে খোঁজ পাবে আমরা কোথার

থেকে এসেছি। ’ সেখানেই অবশ্য ইশিগুরোর অধিকাংশ চরিত্র – মানুষ বা অন্যান্য – অবস্থান

করে। সমাজ এদের থেকে যতটুকু সুবিধা আদায় করতে

পারে তার সবটুকু নিংড়ে সবাইকে এখানেই ছুঁড়ে ফেলে।

যেটা অদ্ভুত ব্যাপার,

সেটা হলো ইশিগুরোর বই পড়ে কিন্তু আমাদের এই ধারণা হয় না যে জীবন বড্ড সস্তা, অর্থহীন। বরঞ্চ তার উল্টোটাই মনে হয়। Never Let Me Go উপন্যাসে ক্যাথি একজন সেবাদানকারিনী

হিসেবে কাজ করে। তার দায়িত্ব তার মতো ক্লোনদের,

যারা অঙ্গ দান করছে, তাদের দেখাশোনা করা। তার

তত্ত্বাবধানে যেসব রোগী আছে তার মধ্যে রুথ আর টমি রয়েছে। এরা দুজন এক সময় দম্পতি ছিল। একেবারে

বাল্যকাল থেকে ক্যাথি আর টমি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে তারা ঘনিষ্ঠ

হতে পারেনি। উপন্যাসের শেষ দিকে এবার তাদের

সেই সুযোগ ঘটল, তারা একত্র হলো এবং অল্পসময়ের জন্য সুখী হলো। এবার ওদের মনে হলো ওরা তো সত্যি দুজনে দুজনকে খুব

ভালোবাসে, ওরা হয়তো ‘অব্যাহতি’ লাভ করতে পারে। পুরনো এক শিক্ষিকাকে খুঁজে বের করে জানতে পারল,

‘অব্যাহতি’ আসলে দেওয়া হয় না, সবটাই বানোয়াট।

কিছুদিনের মধ্যে টমি মারা গেল। ক্যাথি

খবর পেল এবার তার অঙ্গ দান করার সময় এসে গিয়েছে।

পুরনো বন্ধুদের স্মৃতি

তার কাছে মূল্যবান হলেও ক্যাথি সেসব নিয়ে খুব মাথা ঘামায় না। ‘নিজেকে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়ে একবারই আমি একটা কাজ

করেছি। কয়েক সপ্তাহ আগে যখন আমি জানতে পারলাম

যে টমি সমাপ্ত হয়েছে, তখন আমি গাড়ি চালিয়ে নরফক গেলাম,’ ক্যাথি বলে। ঐ নরফকে

ওরা তিনজন একবার বেড়াতে গিয়েছিল। পাড়াগাঁয়ের

এক চুপচাপ রাস্তায় একটা কাঁটাতারের বেড়া আর একটা মাঠের পাশে একগুচ্ছ গাছ লক্ষ করে ক্যাথি। জায়গাটা আবর্জানায় পূর্ণ। ‘ঠিক যেমন সমুদ্রের পারে আবর্জনা থাকে অনেকটা সেরকম। বাতাস নিশ্চয়ই মাইলের পর মাইল এসব আবর্জনা বয়ে এনে

এই গাছ আর তারের কাছে এনে ফেলেছে। ’ দৃশ্যটা দেখে বইয়ের শুরুতে রুথের উল্লেখিত কথা

মনে পড়ল (‘আমরা সব আবর্জনা থেকে এসেছি’)। কিন্তু

ক্যাথির চোখের সামনে যে দৃশ্য সেটা যেন যারা অবহেলিত, প্রত্যাখ্যাত তাদের সম্মানে একটি

অনুচ্চকিত শোকগাঁথা। তার ভাবনায় এলো দৃপ্ত

বিপ্রতীপ সুর –

সেই একটি বারের জন্য, ওখানে দাঁড়িয়ে, সেই অদ্ভুত আবর্জনার দিকে তাকিয়ে, শূন্য মাঠের ওপর বয়ে আসা বাতাস অনুভব করতে করতে আমি কাল্পনিক একটা জিনিস ভাবতে লাগলাম … ভাবতে লাগলাম এই আবর্জনা, গাছের শাখা-প্রশাখায় যে প্লাস্টিক পতপত করে উড়ছে, কাঁটাতারে আটকে পড়া মাথামুণ্ডুহীন সব টুকিটাকি, আমি চোখ আধ-বোজা রেখে কল্পনা করলাম যে ঠিক এই স্থানটিতে ছেলেবেলা থেকে আমি যত কিছু হারিয়েছে সব এখানে এসে উপস্থিত, এবং আমি এখানে সেসবের সামনে দাঁড়িয়ে, এবং আমি যদি যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করি, দূর দিগন্তে মাঠের ওপারে একটা ছোট বিন্দু দেখা দেবে, তারপর সেটা আরো বড়ো, আরো বড়ো হবে। তারপর দেখব ঐ যে টমি, ও হাত নাড়ছে। হয়ত আমাকে ডাকছে।’

BBC Radio 4- এ Bookclub

অনুষ্ঠানে এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে ইশিগুরো Never Let Me Go সম্বন্ধে বলেন – ‘আমার তো মনে হয় বইটিতে মানুষের

স্বভাব সম্বন্ধে একটি আশাবাদী ধারণা রয়েছে।

প্রেম, বন্ধুত্ব হয়তো মৃত্যূকে অতিক্রম করতে পারে না, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্ত

পর্যন্ত আরো গভীর, আরো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

তার দৃষ্টিতে ক্লোনরা যে শোষণ সহ্য করে সেটা নয়, ওদের এই সংবেদনশীল মমতাই উপন্যাসের

নৈতিক ভরকেন্দ্র।

আচ্ছা একজন ব্যক্তি

বলতে আসলে কী বোঝায়? আমরা তো সবাই অসম্পূর্ণ, প্রতিনিয়ত আমাদের মানসিক নির্মাণ চলছে,

ছোট বড় নানা ভুল করি। প্রযুক্তি মানুষকে নিখুঁত

করার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু ইশিগুরোর মতে সেই সম্ভাবনা আমাদের রুখতে হবে। আমাদের ভুলের মধ্যেই আমাদের নিজেদের আবিষ্কার করবার

নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

লেখালেখির শুরু থেকে

ইশিগুরো ক্রমাগত সাফল্য লাভ করেছেন। শেষবার

যখন জানুয়ারির মাঝামাঝি তার সাথে কথা বলি, তখন তার দুর্দান্ত লেখক জীবনে কী বড় কোন

হতাশার উদাহরণ আছে কি না জিজ্ঞেস করলাম।

‘যেন দুটি পরস্পর

সমান্তরাল জীবন,’ ইশিগুরো বললেন। একদিকে জনসমক্ষে

তার উপস্থিতি, সেখানে তিনি সাক্ষাৎকার দেন, পুরষ্কার গ্রহণ করেন, আর অন্যদিকে তার ব্যক্তিগত

জীবন। সেখানে তিনি পড়ার ঘরে দিনের পর দিন কাটান, কল্পিত

জগৎকে ভুমিষ্ঠ করেন। ‘একটা বই লেখা শেষ করার

পর বেশির ভাগ সময় আমার মনে হয় যা চেয়েছিলাম সেটা ঠিকমত লিখতে পারিনি। হয়তো এই চিন্তাটাই আমাকে চালু রেখেছে। সব সময় আমার ডেস্কে ফিরে যাওয়ার একটা তাগিদ অনুভব

করি। কারণ আমার কখনো মনে হয় না যেই জিনিসটা

লিখতে চেয়েছি সেটা লিখতে পেরেছি। ’

শৈল্পিক ব্যর্থতা

আর হতাশা নিয়ে আলাপচারিতা করতে করতে ইশিগুরোর এক পুরনো স্মৃতি কথা মনে পড়ল। তখন ইশিগুরো সবেমাত্র হাই স্কুল পাশ করেছেন। গ্রীষ্মে কিছু সঙ্গীতশিল্পী বন্ধু নিয়ে কয়েক সপ্তাহ

স্কটল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে লক ফাইন (Loch Fyne) হ্রদের ধারে কুটিরে কয়েক সপ্তাহ কাটান। সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র আর ক্যাসেট প্লেয়ার। উদ্দ্যেশ্য দিন রাত গান রেকর্ড করা। ইশিগুরোর একটা প্রিয় গান ছিল – By the Time I

Get to Phoenix। গানটি লিখেছেন জিমি ওয়েব আর সেটি বিখ্যাত করেন গ্লেন

ক্যাম্বেল। এই গানটি যন্ত্রানুষঙ্গ ঠিক কেমন

হবে এটা নিয়ে ইশিগুরোর দীর্ঘদিন ধরে একটা খুব স্বচ্ছ ভাবনা ছিল। ‘আমি বন্ধুদের জ্বালিয়ে অস্থির করে ফেললাম – তুই

এটা কর, তুই এইভাবে বাজা। আমাদের মধ্যে একজন

– সেটা আমি নই – চমৎকার গিটার বাজাতো। আরেকজন

প্রতিভাধর কণ্ঠশিল্পী ছিল। তারপর কী করে সব

ঠিক ঠাক হয়ে গেল। ’ গানটি ইশিগুরো ঠিক যেমন

কল্পনা করেছিলেন প্রায় হুবহু সেইরকম হলো।

‘আমার মাথার মধ্যে

যেই জিনিসটা কল্পনা করেছিলাম, সেটা জীবন্ত রূপ পেল, সেটা অস্তিত্ব পেল,’ ইশিগুরো মৃদুস্বরে

যেন স্বগতোক্তি করলেন। ‘আমি সবসময় ঠিক যেমনটা চেয়েছিলাম, তার ভীষণ কাছাকাছি।

মনে আমার একটা অদ্ভুত রকমের পুলক হয়েছিল। ’

বহু বছর আগের এক গ্রীষ্মের স্মৃতি থেকে বেরিয়ে ইশিগুরো নিজে নিজে একটু হাসলেন। ‘ঠিক ঐ সময়ে ভেবেছিলাম এইরকম অর্জনের পুলকমুহূর্ত

জীবনে বারবার আসবে, কিন্তু আজ পেছন ফিরে যখন তাকাই, তখন দেখতে পাই যে সেইরকম অনুভূতি

আর কখনো হয়নি। ’

মূল ইংরেজি লেখার

লিঙ্ক

https://www.nytimes.com/2021/02/23/magazine/kazuo-ishiguro-klara.html?searchResultPosition=2

কাজুও ইশিগুরোর সাথে মার্কিন রেডিও-তে সাক্ষাতকারের লিঙ্ক

https://www.npr.org/2021/03/17/978185402/novelist-kazuo-ishiguro